Die Bezeichnung “Mangold” könnte gemäss einiger Sprachforscher auf dem althochdeutschen Männernamen “Managolt” (Stärke, Kraft, Herrschaft) basieren, so wie die klassische Figur Mangold von Eberstein im Bilderbuches “Ritter, Tod und Teufel” von Hans Freiherrn von Hammerstein.

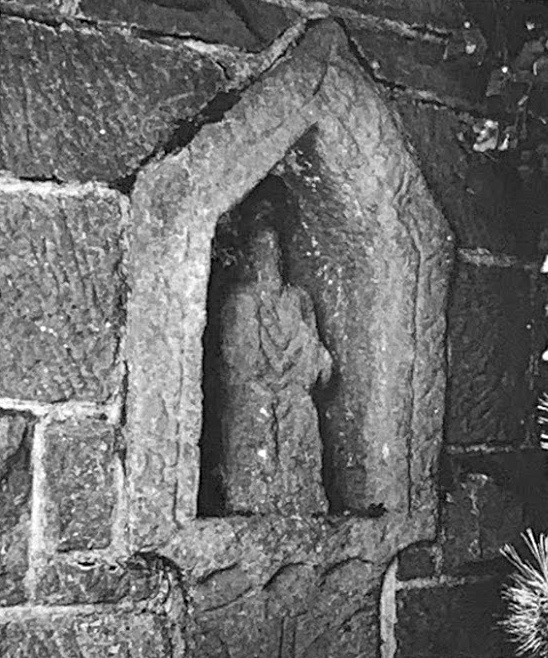

Einzigartig wegen seiner in der Bildnische sitzenden und aus dem Stein herausgemeißelten Gestalt ist der Mangoldstein in Zell. Erhalten hat sich nur das Bildhaus und das Oberteil des Schaftes, die durch ein bogiges Gesims voneinander abgesetzt sind. Das Ganze ist in die Friedhofsmauer eingelassen und heute in ein Grabmal einbezogen.

Der heilige Leonhard, zunächst Schutzpatron der Gefangenen wird auch als „Kettenheiliger“ bezeichnet. Weil er sich besonders um Gefangene gekümmert haben soll, gilt er auch als Patron aller Häftlinge. Oberschwaben, um 1720, Johann Georg Bschorer

Bei der sitzenden Gestalt könnte man an Christus oder an die Muttergottes denken, doch liegt es näher, wegen des eingeritzten Hammers an den hl. Leonhard, den Patron der Hammerschmiede, zu denken. Gerade dieser Heilige wird auch heute noch häufig sitzend dargestellt, während das bei anderen Heiligen selten ist und vor allem die Muttergottes allein so kaum vorkommt. Trotz der starken Verwitterung ist die strenge, feierliche Haltung und der fast steife, ebenfalls feierlich wirkende Faltenwurf deutlich. Man wird daher, selbst wenn man eine Ungeschicktheit und Primitivität des Steinmetzen in Anrechnung bringt, dennoch auf ein hohes Alter des Steines, etwa des 15. Jahrhunderts, schließen dürfen. (Mößinger 1962)

Vielen Dank an den Bauhof Bad König, der meiner Bitte nachkam und im Juli 2020 den Stein wieder freigeschnitten hatte. Die Mauer war komplett mit Efeu und Brombeeren zugewachsen, was sicherlich dem ohnehin schon maroden Sandstein nicht zu Gute kommt.

Bad König, OT Zell

Am hohen Berg (Friedhofsmauer)

Flur 3, Flurstück 68/2

GPS-Koordinaten: 49.720314, 8.987883